Les différents dispositifs permettant d’effectuer de l’AIVOC

Il existe différents dispositifs médicaux capables d’assurer une administration en objectif de concentration.

Ils sont soumis à la réglementation européenne et doivent bénéficier du marquage CE. Ils ont des impératifs de sécurité et ont subi une analyse de risques.

-

- Le premier dispositif est apparu en 1996 : il s'agissait du Diprifusor® d’Alaris, toujours utilisable chez l’adulte avec le modèle de Marsh uniquement (Gepts modifié par le poids) et ciblant des concentrations plasmatiques.

Il nécessite l’utilisation de seringues pré-remplies mais a permis de faire des progrès clinique et reste relativement simple à utiliser après une formation spécifique courte.

-

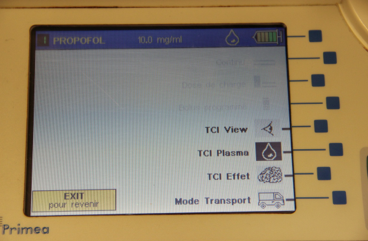

- La deuxième génération est représentée par les bases Primea™ de chez Fresenius Vial et le Perfusor space™ de chez B.Braun qui permettent d’effectuer à la fois de l’AIVOC hypnotique et morphinique.

Elles laissent au praticien :- - Le choix du modèle pharmacocinétique pour le propofol,

- - elles mettent à disposition les modèles validés pour les morphiniques

- - elles permettent de travailler en concentration cible plasmatique ou au site d’action.

Ces dispositifs peuvent être employés avec différents types de seringues (20,50 mL…).

Exemple de dispositifs médicaux permettant la pratique de l’AIVOC.

L’Asena PK™ et l’Injectomat TIVA™ permettent de faire de l’AIVOC, sont plus maniables et petits et conviennent ainsi donc bien à l’endoscopie et à l’AIVOC de morphinique couplée à un halogéné.

La voie d'abord

Pour limiter les délais lors des changements de débits de perfusion, lors de la mise sous pression du système de perfusion, un matériel à basse compliance (les robinets représentent souvent des volumes à haute compliance) doit être utilisé : tubulures, seringues, pistons, rallonges et à volume réduit.

La VVP doit être fiable.

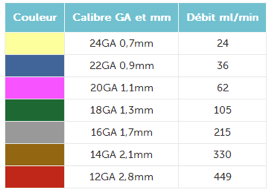

Le diamètre doit permettre d’accepter des débits de perfusion assez élevés, notamment au moment du bolus initial. Sur les bases d’AIVOC, il est réglé à 1200ml/h, soit 20ml/min par défaut. Une voie d’abord d’un diamètre 20G semble être un bon compromis.

Calibre de VVP et débit de perfusion autorisé

La tubulure de la seringue d’AIVOC doit être branchée au plus près du patient et il faut limiter les rallonges excessives car elles empêchent aux éventuelles modifications de concentrations, même moindres soient-elles, d’avoir une répercussion en parvenant immédiatement au patient.

Aucun autre médicament ne doit être administré sur la voie car il engendrerait des bolus non pris en compte par le logiciel de calcul de l’AIVOC.

Si la tubulure d’AIVOC est adaptée avec d’autres produits (base…), la voie veineuse doit obligatoirement être prolongée d’un raccord « tritube », associé à une valve anti-reflux (ou anti-retour) qui évitera tous phénomènes de bolus.

Cette valve anti-reflux est indispensable lorsqu’on administre des produits puissants, dont la marge thérapeutique est étroite (par exemple : le rémifentanil).

Les limites de pression d’occlusion sur le module d’AIVOC doivent être réglées.

Valve anti-reflux et raccord bitube.

Intérêt et choix du monitorage associé : la mesure de l’hypnose et de l’analgésie.

Lors d’une anesthésie en objectif de concentration, il est indispensable d’évaluer la profondeur de l’hypnose et le degré d’analgésie. Pour objectiver ses mesures, différents moyens existent.

-

- La surveillance clinique.

- - Mesure de la réactivité motrice : « le patient bouge »

- - Mesure de la réactivité hémodynamique : variations de la PA, tachycardie

- - Mesure de la réactivité végétative : présence de larmes, de sueurs…

-

- La mesure de l’EEG : analyse spectrale et bispectrale.

Le monitorage le plus souvent associé à une anesthésie en objectif de concentration à ce jour reste la mesure de l’index bispectral (BIS™), qui est un paramètre dérivé de l’électro-encéphalogramme (EEG).

Il est égal à 100 pour un sujet réveillé pour atteindre 0 quand il est pratiquement plat. Lors d’une anesthésie générale, un objectif entre 40 et 60 est le plus souvent fixé, évitant ainsi tout risque de mémorisation et permettant l’absence de réponse à une stimulation.

C’est un chiffre cliniquement validé dans la mesure de la sédation.

L’intérêt de monitorer le BIS lors d’une anesthésie en mode AIVOC a été démontré et permet :

L’intérêt de monitorer le BIS lors d’une anesthésie en mode AIVOC a été démontré et permet :

-

- D’objectiver les effets générés par l’injection d’hypnotique.

Dans le cadre de l’AIVOC propofol, l’utilisation du BIS permet un meilleur contrôle des doses.

Il est important de regarder la valeur prédite de concentration au site effet à laquelle le patient perd conscience, la valeur du BIS correspondante à ce moment là, et la concentration au site effet lorsque le BIS arrive à 60. Ces informations permettront de définir les concentrations de propofol nécessaires pour obtenir la perte de conscience chez un patient. - - D’ajuster l’anesthésie, de diminuer le temps de réveil et de diminuer le risque de mémorisation peropératoire chez les patients dont les marges thérapeutiques sont restreintes

Influence des morphiniques sur les valeurs de BIS :

Influence des morphiniques sur les valeurs de BIS :

- - A l’état d’équilibre, les mêmes valeurs de BIS sont atteintes avec des concentrations plus faibles d’hypnotiques lorsque des morphiniques sont présents.

- - Les effets des morphiniques sont détectés par les moniteurs de la profondeur de l’anesthésie en fonction des plages d’analyse de l’EEG.

-

- D’objectiver les effets générés par l’injection d’hypnotique.

-

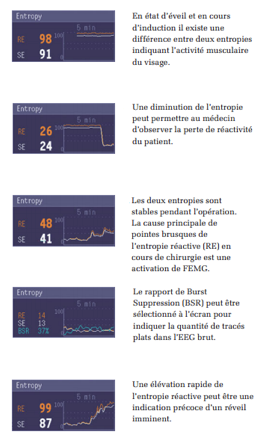

- La mesure de l’EEG l’entropie avec la mesure du SE/RE

General Electric a développé un index analysant le désordre du signal EEG. Il étudie deux paramètres : le SE (State Entropy) et le RE (Response Entropy), combinant l’analyse de l’EEG et de l’EMG frontal.

Le RE peut être un indicateur du défaut d’analgésie en mesurant les réponses musculaires frontales lors des stimulations douloureuses. Les muscles faciaux peuvent aussi fournir une indication précoce de réveil, ce qui peut être constaté dans une élévation rapide de RE.

La valeur de l’entropie basale (SE) est toujours inférieure ou égale à l’Entropie réactive (RE). L’estimation de l’effet hypnotique des agents anesthésiques sur le cerveau peut être basée sur la valeur de l’entropie basale. L’entropie basale n’est pas affectée par les réactions brusques des muscles faciaux, puisqu’elle est basée sur le signal d’EEG.

Les valeurs des plages d’entropie sont sensiblement les mêmes que celles du BIS :- - Entre 100 et 60 : Eveillé et réactif

- - Entre 60 et 40 : Anesthésie cliniquement significative

- - Inférieure à 40 : Faible probabilité de conscience

- - Inférieure à 20 : Suppression de l’activité électrique corticale

Analyse des valeurs et courbes d’entropie, extraites du mode d’emploi de l’entropie de General Electrics.

Programmation du module d’AIVOC

-

- Choisir entre concentration cible plasmatique ou au site effet

Les bases actuelles permettent en général d’avoir le choix entre les cibles.Lorsque l’on choisit une administration en cible plasmatique (TCI plasma), le logiciel qui pilote l’administration va faire en sorte d’administrer un bolus de façon à ce que cette concentration cible soit immédiatement obtenue dans le plasma et à la valeur voulue. Il y a donc peu de risques d’observer des pics de concentration plasmatique élevés et donc en théorie, peu de risques de voir survenir des effets hémodynamiques et respiratoires délétères importants.

Pour chaque dose administrée, la concentration d’un produit varie au cours du temps en fonction de ses caractéristiques pharmacocinétiques : sa distribution et son élimination.

On sait en plus que tous les médicaments ne pénètrent pas à la même vitesse au niveau du cerveau en fonction de leur capacité à passer la barrière hémato-encéphalique. Or, le site d’action des agents anesthésiques est le cerveau.

Il existe donc un décalage entre la concentration plasmatique et la concentration au site d’action. Ce temps de transfert est à prendre en compte dans la manière d’administrer les anesthésiques, notamment en ciblant la concentration de l’agent dans le compartiment effet et non plus la concentration plasmatique.

Cibler le site d’action (TCI effet) permet d’atteindre plus rapidement l’effet recherché mais expose à un risque de surdosage transitoire de la concentration sanguine. Car normalement, le délai nécessaire à l’obtention d’une concentration cible au site effet, et donc dans le cerveau devrait être plus long. Le logiciel va devoir effectuer un bolus d’autant plus important pour tenter de rendre le plus court possible l’obtention de la concentration site effet sélectionnée, mais cela ne sera possible qu’au prix d’un pic de concentration plasmatique plus élevé.

Avec le sufentanil : cibler le site effet a peu de conséquences cliniques, et au vu de son délai d’action, c’est la modalité la plus recommandée.

Avec le propofol : une chose à savoir, ses effets hypotenseurs sont retardés par rapport à ses effets hypnotiques.

Ainsi, cibler le site effet, avec une gestion adaptée des concentrations cibles devrait permettre, chez les sujets jeunes et sans antécédents particuliers, d’obtenir une induction rapide et relativement stable.

Le terrain du patient va être déterminant : chez la personne-âgée ou chez le sujet précaire sur le plan hémodynamique, on préférera une induction en cible plasmatique, et par titration, afin de limiter le bolus initial de propofol. En ciblant le site effet, le bolus de propofol initial est plus important.

Avec le rémifentanil, au vu de ses propriétés pharmacocinétiques, cibler le plasma ou le site effet, n’entraine pas de différence significative. -

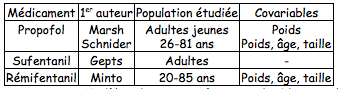

- Choix du modèle pharmacocinétique

Le choix du modèle pharmacocinétique ne se pose pas pour les morphiniques puisqu’il n’en existe qu’un pour chacun d’entre eux.En revanche : deux sont utilisables pour le propofol : le modèle de Marsh et celui de Schnider.

Modèles pharmacocinétiques utilisables pour l’AIVOC

L’avantage théorique du modèle de Schnider est de prendre en compte les caractéristiques démographiques du patient (âge, taille, poids) dans le calcul des paramètres pharmacocinétiques. Il est donc censé mieux prédire les concentrations plasmatiques de propofol.

Le modèle de Marsh lui ne prend en compte que le poids réel du patient. Alors, pour les praticiens ayant fait « leurs armes » sur le Diprifusor® et donc avec le modèle de Marsh, le passage a Schnider ne s’avère pas si aisé puisque les doses de propofol injectées chez les patients sont, au total, différentes. Il est donc nécessaire de réajuster les cibles plasmatiques avec le modèle de Schnider pour espérer obtenir les mêmes effets qu’avec le modèle de Marsh, dans le sens de l’augmentation ou de la diminution en fonction des caractéristiques du patient.

Il est important d’utiliser les modèles pharmacologiques dans des populations similaires à celles où ils ont été définit.

Il est important d’utiliser les modèles pharmacologiques dans des populations similaires à celles où ils ont été définit.

L’AIVOC adulte est théoriquement réservée à un âge > 16 ans et à poids > 30 kg.

Les modèles adultes ne sont pas utilisables chez l’enfant car les paramètres pharmacocinétiques sont distincts en raison notamment des volumes de distribution différents. Il existe des modèles pharmacocinétiques spécifiques à l’enfant. Le diprifusor® ne doit donc pas être utilisé en pédiatrie car il n’intègre pas de paramètres spécifiques, les concentrations affichées surestimant les concentrations réelles.

Chez la personne âgée, des modèles qui n’incorporent pas l’âge comme covariables sont à utiliser avec précaution.

-

- Les erreurs « pratiques » à éviter

- - L’absence d’obstacle le long de la tubulure du pousse-seringue (type robinet fermé…) est à vérifier avant le début de la procédure. En effet, à la levée de « l’obstacle », un bolus d’autant plus important, à haute pression et donc à plus grande vitesse serait alors injecté au patient entrainant des répercussions cliniques majorées par rapport à celles prévisibles.

- - L’harmonisation des pratiques aussi bien au niveau des dilutions, que des positions des seringues est souhaitable pour éviter toutes les erreurs de concentration. Enfin, la programmation du module doit être faite de façon précautionneuse.

- - Lors du changement de seringue, un calcul de « bolus de rattrapage » et son administration vont être effectués de façon à atteindre de nouveau l’objectif de concentration.

- - L’AIVOC commence dès l’induction car la dose d’induction doit être prise en compte dans l’algorithme de calcul de concentration du dispositif d’AIVOC. Ainsi, la pratique d’une induction manuelle et ensuite d’un relai à l’aide d’un dispositif d’AIVOC est erronée.